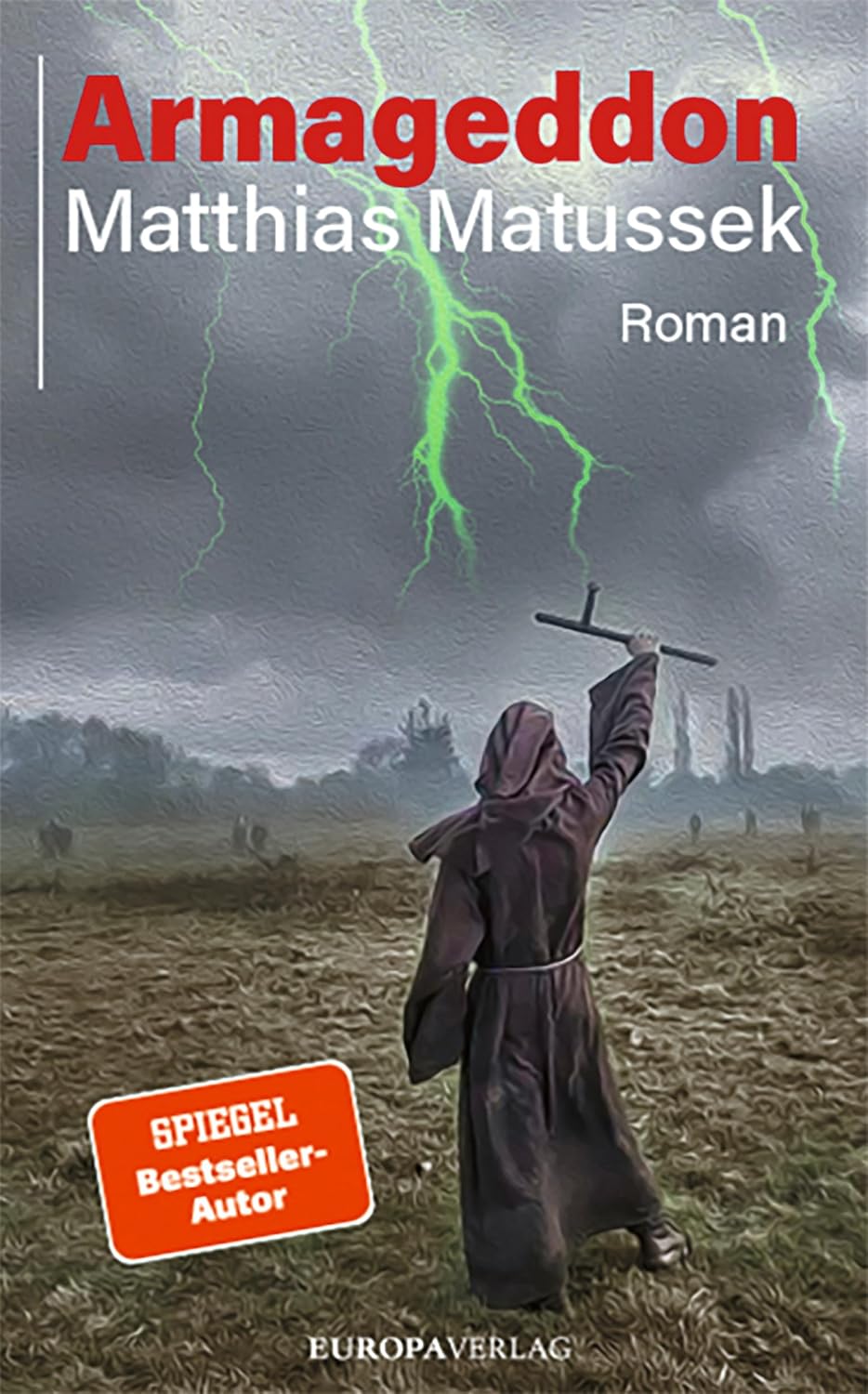

Matthias Matussek – Armageddon

Rezension: Mattias Matussek „Armageddon“ – die Antwort auf den modernen Todeskult lautet weiterhin Glauben

Überblick über Handlung und Thema

Matthias Matusseks Roman „Armageddon“, erschienen 2023 im Europa Verlag, behandelt Erlebnisse und Begegnungen eines gesellschaftspolitisch verfemten Publizisten, welcher nach einer indirekten Morddrohung erneut in Lebensgefahr schwebt. Das Thema des Niedergangs des christlichen Glaubens und der in ihm eingebetteten Tugenden und Werte wurde dabei hintergründig und feinfühlig in diesen Thriller eingewoben.

Die Handlung setzt in den frühen 20er Jahren ein. Richard „Rico“ Hausmann war einst Übersee-Korrespondent, Spiegel-Kulturchef, Redakteur bei Die Welt – doch nach und nach kam er in den Augen der Gesellschaft „vom Weg ab“. Mittlerweile wird er bestenfalls als störrischer Rechtskonservativer angesehen; Mitglieder der Antifa betiteln ihn schlichtweg als „Nazi“. Hausmann, der sich in den ländlichen Raum zurückgezogen hat, stößt mit einem willfährigen Knecht der „grünen Junta“, wie er das derzeitige Establishment in Deutschland betitelt, zusammen und bangt nun um seine Sicherheit. Während er in Erinnerung sinnierend anhand seiner Bekanntschaften zu den großen Medienmachern und ehemaligen Arbeitskollegen den allgemeinen Werteverfall der Republik diagnostiziert, mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Tag des jüngsten Gerichts näher rückt. Der Tod der Welt, der Tod der Gesellschaft, der Tod des Individuums – sie scheinen ein von der Massen zelebriertes Sehnen geworden zu sein – und Hausmann wird bewusst, wie allein und sterblich er diesem Kult gegenübersteht.

Matussek hat seinen Roman in drei Teile gegliedert und damit eine Art literarisches Triptychon geschaffen. Während der erste Teil die Figur des Rico Hausmann dem Leser näher bringt, thematisiert der zweite das Potential des Lebens mittels kulturellen Errungenschaften, ohne den Tod als Erlösung auszusparen. Der dritte Teil schließt mit dem titelgebenden „Armageddon“. Der Aufbau kann auch als klassischer Dreiakter gesehen werden, wobei der zweite Teil den Höhepunkt als eigentliche Entscheidungsschlacht beinhaltet.

Stil und Wirkung

„Armageddon“ ist ein Roman mit einer besonderen Hauptcharakter. Der Autor hat autobiografische Erlebnisse und reale Ereignisse verarbeitet und sich als Alter Ego zum Protagonisten der Geschichte gemacht. Damit hat die Figur des Rico Hausmann nicht nur ein brillantes Kulturgedächtnis geerbt: Der „gefallene“ Star-Redakteur poltert im ersten Buchabschnitt mit Hochgeschwindigkeit durch Erinnerungen an Ereignisse und Weggefährten; ein Potpourri an Namen und Informationen, übervoll und leider etwas abschreckend für alle Leser, die nicht die Geflechte und Geschehnisse der Medienbranche kennen. Aber dem Autor geht es vor allem um Wahrhaftigkeit. Daher mag die Lesbarkeit des Romans an dieser Stelle zwar etwas zurückstecken; er gewinnt aber durch einen einfühlsamen und menschlichen Hauptcharakter an Authentizität. Dieser erste Teil ist zudem wichtig, um die Figur Hausmann auf die angemessene Fallhöhe zu heben, aus welcher er die moderne Welt sieht, ihre Veränderung bewertet und den Kampf dagegen aufnimmt.

Das Erzähltempo verlangsamt sich zum Ende des ersten Teils und hält diese Geschwindigkeit in den anderen beiden Abschnitten bei – hier geschieht es auch, dass die Erzählstimme noch einfühlsamer wird und auch Raum bekommt, ihre geistreichen Qualitäten zu zeigen, so z. B. wenn über das Wesen der Lüge doziert wird.

Stilistisch ist Matussek sattelfest. In den kurz gehaltenen Kapiteln verlängert er beispielsweise beim Wechsel in den Erzählstrang der Antagonisten jederzeit pointiert die Spannungskurve. Die auftretenden Gegenspieler sind dabei ebenso komplex wie das Leben und stehen mit ihrer politischen oder philosophischen Verortung für andere, ebenso berechtigte Lebensentwürfe.

Die im Hintergrund alles zusammenhaltende Frage der Religiosität äußert sich, wie das wiederkehrende Motiv des Todes, in Metaphern und Andeutungen. So beschreibt Matussek schon zu Beginn in der einsamen Landschaft Norddeutschland das schwarze Skelett der Eichen und Buchen. Durch den Mund seiner Figur schöpft er zudem aus seinem kulturellen Fundus: „Literatur, Musik, Religion“ ist der gängigste Dreiklang, welcher, raffiniert kombiniert, zu Hausmanns vernichtenden Urteilen avanciert: „Aber Jack Kerouac, dem Katholiken und Buddhisten, ging es um die Wahrheit der Beatgeneration, nackt bis auf die Knochen, hier in Stuckrad-Barres Zeilen dagegen roch man nichts als Gegrinse und Gucci, hier sah Rico all diese rhetorischen und optischen Manöver der Ausrufezeichen und Großbuchstaben im Dienst eines Großverrats, es war, als hätte Judas Kerouacs Schreibmaschine übernommen.“

Gegen Ende des Buches fallen kleinere Tippfehler auf, mal wird ein Name falsch verwendet. Das sind Patzer, die ärgerlich sind und dem Lektorat hätten auffallen müssen, sie beeinträchtigen aber nicht die Botschaft und Wirkmächtigkeit der Romanidee, die Lebensbejahung und die Beziehung zu Gott. Denn nur in Beziehung mit anderen Menschen (Lebenden wie auch Toten) formt, festigt und besteht ein Charakter.

Fazit: Für wen lohnt sich der Roman?

In „Armageddon“ ziseliert Mattusek durch inneren Monolog seine beruflichen Wegbegleiter, jeder in einer Art kleinen Revuenummer. Dieser anfangs träge Handlungsaufbau kann zuerst abschrecken, entwickelt aber die Hauptfigur und ordnet sie in ein politisches, soziales und gesellschaftliches Umfeld ein. Danach lässt man sich auf die Erzählung ein, schaut, wohin sich die mitunter nur lose verknüpften Ereignisse entwickeln und zu welchem Gesamtbild sie sich formen. Auch ohne in die inhaltliche Tiefe jeder kulturellen Referenz zu gehen, findet der durchschnittliche Leser immer eine Stelle, an welcher er in den heiligen Zorn oder die sanfte Herzensgüte Hausmanns seelisch einstimmen kann. Unser Denken wird dabei vitalisiert – und was gäbe es besseres als dies, um dem spirituellen Weltuntergang aufgrund von Gottlosigkeit entgegenzuwirken?